|

| Ce disque Accord peut être acheté ICI |

Le nom de Bernard Herrmann (1911-1975) demeure indissociablement lié aux mémorables musiques de films d'Alfred Hitchcock. Avec le maître du suspense, il entama un campagnonnage des plus féconds : pour mémoire, Psychose, la Mort aux Trousses, l'Homme qui en savait trop, Pas de printemps pour Marnie. Et qui n'a pas craqué devant le sublime et désormais mythique chant d'amour auréolant Kim Novak dans Vertigo ? Auteur prodigieusement doué, ce néo-romantique sait façonner des formules mélodiques d'une beauté saisissante, post-wagnériennes ; par exemple, maints passages des anthologiques Mort aux trousses et Vertigo précités, ce dernier de toute évidence son chef d'oeuvre.

Fructueuse à cet égard est la lecture de nombreuses pages consacrées à Hermann dans la somme indispensable de Michel Chion, La Musique au Cinéma (Fayard). Le musicien s'impose comme un "peintre impitoyable de l'amour détruit" (selon Chion). Beaucoup moins renommé toutefois, il existe un corpus d'oeuvres "sérieuses" éminemment personnelles : entre autres une Symphonie, la cantate Moby Dick, et un cycle de lieder, The fantasticks. Et, manifestement, une seule tentative dans le domaine opératique, ces Hauts de Hurlevent de 1951... Unique, mais magistrale réussite : énigmatique, diluvienne, tempétueuse, impulsive, sui generis véritablement. À l'image, d'ailleurs, des protagonistes, l'opéra se nourrit d'étreintes brisées sur fond de "polar" d'une rare intensité, transfiguré par des tonalités brouillardeuses dont le compositeur détient le secret.

|

| Bernard Hermann dirigeant, © non communiqué |

| |

|

C'est après la troublante musique du film Jane Eyre de Robert Stevenson de huit années antérieur, que Bernard Herrmann a choisi d'adapter l'illustre roman ; ce drame de l'autodestruction implacable, sombre, tourmenté - d'un pessimisme absolu. Devenu phare de la littérature britannique, Emily Brontë a édifié sur la noirceur insondable de l'âme humaine la narration d'un amour impossible, exclusif, voué à l'échec entre Catherine Earnshaw et Heathcliff, sorte de montrueux Werther à la sensibilité de fauve blessé. Ce fort récit, d'une rudesse inédite pour l'époque, mit à mal comme on sait les codes de la bonne société. Il faudra attendre un autre roman, Au-dessous du Volcan de Malcom Lowry, pour renouer avec pareille brutalité dans l'émotion primitive, exacerbée. Voilà une raison de plus de saluer encore et toujours la réhabilitation de raretés, partitions délaissées voire oublées, dont le Festival de Montpellier s'est fait, sous l'autorité de René Kœring, une spécialité. Le présent coffret en est - bien entendu - l'un des échos.

C'est après la troublante musique du film Jane Eyre de Robert Stevenson de huit années antérieur, que Bernard Herrmann a choisi d'adapter l'illustre roman ; ce drame de l'autodestruction implacable, sombre, tourmenté - d'un pessimisme absolu. Devenu phare de la littérature britannique, Emily Brontë a édifié sur la noirceur insondable de l'âme humaine la narration d'un amour impossible, exclusif, voué à l'échec entre Catherine Earnshaw et Heathcliff, sorte de montrueux Werther à la sensibilité de fauve blessé. Ce fort récit, d'une rudesse inédite pour l'époque, mit à mal comme on sait les codes de la bonne société. Il faudra attendre un autre roman, Au-dessous du Volcan de Malcom Lowry, pour renouer avec pareille brutalité dans l'émotion primitive, exacerbée. Voilà une raison de plus de saluer encore et toujours la réhabilitation de raretés, partitions délaissées voire oublées, dont le Festival de Montpellier s'est fait, sous l'autorité de René Kœring, une spécialité. Le présent coffret en est - bien entendu - l'un des échos. |

| Le film (1939) de William Wyler - L. Oliver & M. Oberon |

|

| Emily Brontë, c. 1833 |

Le style d'Herman, d'une luminosité tristanienne, oscille entre l'onirisme ténébreux du Britten d'Owen Wingrave (pour l'orchestration de feu) et le doux-amer d'un Delius : nous pensons surtout aux étincelantes ramures impressionnistes de Fennimore & Gerda. Voici au final un opéra américain majeur du XX°siècle, à l'instar du Susannah de Floyd, ou du Regina de Blitstzein ! La geste d'Alain Altinoglu (photo tout en bas), d'une transparence absolue, restitue l'atmosphère oppressante, délétère, comme les multiples arborescences crépusculaires de la partition. Elle se situe, du reste, sur les mêmes cimes que celles atteintes par le premier enregistrement (hélas quasi introuvable), plus inégal quant au chant, dû en 1972 au compositeur lui même. Quel éclectisme, soit dit en passant, que celui de la phalange montpelliéraine, après tant d'Alfano, de Pizzetti, de Mariotte - entre autres !

Le style d'Herman, d'une luminosité tristanienne, oscille entre l'onirisme ténébreux du Britten d'Owen Wingrave (pour l'orchestration de feu) et le doux-amer d'un Delius : nous pensons surtout aux étincelantes ramures impressionnistes de Fennimore & Gerda. Voici au final un opéra américain majeur du XX°siècle, à l'instar du Susannah de Floyd, ou du Regina de Blitstzein ! La geste d'Alain Altinoglu (photo tout en bas), d'une transparence absolue, restitue l'atmosphère oppressante, délétère, comme les multiples arborescences crépusculaires de la partition. Elle se situe, du reste, sur les mêmes cimes que celles atteintes par le premier enregistrement (hélas quasi introuvable), plus inégal quant au chant, dû en 1972 au compositeur lui même. Quel éclectisme, soit dit en passant, que celui de la phalange montpelliéraine, après tant d'Alfano, de Pizzetti, de Mariotte - entre autres ! |

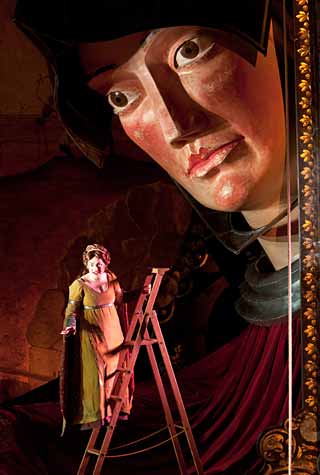

| Laura Aikin, © Aline Castejon |

|

| Alain Altinoglu, © Musicaglotz |

Comment se défaire, au final de l'opéra, de la plainte déchirante, spectrale, de Catherine appelant à maintes reprises son amant ? Est-ce hallucination, imploration de l'au-delà ? L'effet en est proprement sidérant !... Les lumières instrumentales s'éteignent les unes après les autres, les harmonies se raréfient ; se dissolvent, enfin s'évaporent. Le souvenir du Chant de la Terre ("Ewig, ewig") hante les ultimes mesures désespérées ("Heathcliff, Heathcliff") des Hauts de Hurlevent.

‣ Pièces à l'écoute simple, en bas de page ‣ I have dreamt my life (Catherine & Nelly, Acte II) - Interlude : Méditation (Acte III) - Heathcliff, Heathcliff, let me in (voix de Catherine & Heathcliff, Acte III) - © Accord 2011.

des Hauts de Hurlevent de Bernard Hermann, sur la revue en ligne 'Forum Opéra'...

▸ Bernard Herrmann (1911-1975) : Les Hauts de Hurlevent.

Opéra en quatre actes et un prologue (1943-1951), livret de Lucille Fletcher d'après Emily Brontë -

Version de concert enregistrée le 14 juillet 2010, dans le cadre du

Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc Roussillon.

Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc Roussillon.

▸ Laura Aikin, Boaz Daniel, Vincent Le Texier, Hanna Schaer, Yves Saelens,

Marianne Crebassa, Jérôme Varnier, Nicolas Cavallier, Gaspard Ferret -

Groupe Vocal Opéra Junior & Orchestre National de Montpellier Languedoc Roussillon -

direction : Alain Altinoglu.