|

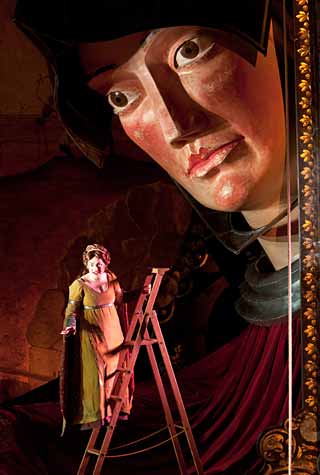

| Cyril AUVITY (Amadis) - © d'après Château de Versailles Spectacles |

Je le mentionnais, il y a encore peu, lors d'une belle production d'Atys en version "de chambre" à l'Orangerie de la jolie ville de MEUDON, le statut de Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) s'est considérablement démocratisé en trois décennies. Très précisément ! 1983 est la date de publication, huit ans après l'Alceste pionnière de Jean-Claude MALGOIRE (CBS/Sony), de l'Armide "franc-tireur" de Philippe HERREWEGHE, chez Erato (remise sur le métier, Harmonia Mundi 1992). Démocratisation n'est pas banalisation, non seulement parce que la plus haute exigence musicale, après des débuts parfois erratiques, est de plus en plus souvent au rendez-vous. Mais aussi, parce que - n'en déplaise à d'aucuns - dans les Tragédies en musique désormais les mieux connues, des voiles nouveaux ne cessent d'être soulevés par des artistes de trempe.

Derrière William CHRISTIE, instigateur de l'Atys triomphal que l'on sait (1986, repris en 1989, 1992 et 2011) et Hugo REYNE, auteur d'une endurante série lyrique publiée chez Accord puis "Musique à la Chabotterie", LULLY vient de se trouver en Christophe ROUSSET et ses TALENS LYRIQUES (nos chef et ensemble de l'année 2012, photo de groupe plus bas) de nouveaux serial collectors dotés d'armes de séduction massive. Ainsi, à la suite de séduisants Roland, Persée, Bellérophon... puis d'un Phaéton sensationnel dont la sortie discographique est guettée sans patience, voici que l'Amadis, d'un an postérieur, s'invite à la table de l'Aixois ; l'Opéra de VERSAILLES précédant dans cet exercice les Hospices de BEAUNE.

Amadis, créé le 18 janvier 1684 à l'Académie Royale de Musique, paraphe le premier volet de la "trilogie chevaleresque" due au Florentin et à son librettiste Philippe QUINAULT. Lui succéderont, en 1685 Roland et en 1686 Armide, leur ultime collaboration. La pièce est empruntée à un certain Nicholas D'HERBERAY DES ESSARTS, qui l'a lui-même tirée du roman héroïque à grand succès publié en 1508 par le Castillan Garcí RODRIGUEZ DE MONTALVO. La postérité verra naître d'autres Amadis à l'opéra, celui (en italien) de G.-F. HÄNDEL (1715), celui de J. MASSENET (posthume, 1922) - et surtout en 1779, (très) adapté du même QUINAULT, celui de J.-C. BACH... que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder lors de sa résurrection à Versailles et à l'Opéra Comique, et sur la version discographique duquel je compte aussi revenir.

|

| Le frontispice de l'édition originale |

Amadis, créé le 18 janvier 1684 à l'Académie Royale de Musique, paraphe le premier volet de la "trilogie chevaleresque" due au Florentin et à son librettiste Philippe QUINAULT. Lui succéderont, en 1685 Roland et en 1686 Armide, leur ultime collaboration. La pièce est empruntée à un certain Nicholas D'HERBERAY DES ESSARTS, qui l'a lui-même tirée du roman héroïque à grand succès publié en 1508 par le Castillan Garcí RODRIGUEZ DE MONTALVO. La postérité verra naître d'autres Amadis à l'opéra, celui (en italien) de G.-F. HÄNDEL (1715), celui de J. MASSENET (posthume, 1922) - et surtout en 1779, (très) adapté du même QUINAULT, celui de J.-C. BACH... que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder lors de sa résurrection à Versailles et à l'Opéra Comique, et sur la version discographique duquel je compte aussi revenir.

|

| Ingrid PERRUCHE (Arcabonne) - © Éric Manas, site de l'artiste |

Tout cela est bel et bon, mais suffit-il à faire d'Amadis un chef d'œuvre "total" ? À mon sens, non. En défaut, ni les vers, ficelés avec l'efficacité habituelle de QUINAULT, ni la musique de LULLY, d'une veine mélodique allant crescendo. Ce qui laisse circonspect, à tout le moins le spectateur moderne, à l'aune d'une œuvre aussi longue, c'est le statisme initial du livret. Qu'un Prologue paraisse figé, passe, c'est un peu dans la nature des choses. Mais l'Acte I ! Certes, l'exposition des vicissitudes sentimentales par le jeu des confidences ("je l'aime, mais m'aime-t-elle ?", etc) a quelque chose de la figure obligée ; toutefois ici, elle est très verbeuse, délayée même, et la partition, entre habile soutien et paraphrase alanguie, s'en ressent. Dans les faits, le choc musical et théâtral - de première grandeur, cette fois - apparaît avec l'Acte II et l'entrée en lice d'Arcabonne (Amour que veux-tu de moi, aux accents pré-ramistes). Rien de tel qu'une personnalité maléfique pour lancer un drame.

Tout cela est bel et bon, mais suffit-il à faire d'Amadis un chef d'œuvre "total" ? À mon sens, non. En défaut, ni les vers, ficelés avec l'efficacité habituelle de QUINAULT, ni la musique de LULLY, d'une veine mélodique allant crescendo. Ce qui laisse circonspect, à tout le moins le spectateur moderne, à l'aune d'une œuvre aussi longue, c'est le statisme initial du livret. Qu'un Prologue paraisse figé, passe, c'est un peu dans la nature des choses. Mais l'Acte I ! Certes, l'exposition des vicissitudes sentimentales par le jeu des confidences ("je l'aime, mais m'aime-t-elle ?", etc) a quelque chose de la figure obligée ; toutefois ici, elle est très verbeuse, délayée même, et la partition, entre habile soutien et paraphrase alanguie, s'en ressent. Dans les faits, le choc musical et théâtral - de première grandeur, cette fois - apparaît avec l'Acte II et l'entrée en lice d'Arcabonne (Amour que veux-tu de moi, aux accents pré-ramistes). Rien de tel qu'une personnalité maléfique pour lancer un drame. |

| Les Talens Lyriques - © d'après le site de l'ensemble |

Les airs d'Amadis sont d'une qualité considérable : il n'est pas de protagoniste important qui ne dispose d'au moins un de ces épanchements irrésistibles, par exemple Bois épais d'Amadis succédant au solo d'Arcabonne précité et à Dans un piège fatal d'Arcalaüs (Acte II)... Les deux conspirateurs évoluent également en duo (Irritons notre barbarie, au II), de même qu'Oriane et Amadis (Ma douleur eût été mortelle, au V) ; la subtilité des lignes mélodiques agit en réalité partout, même dans certains apartés de personnages secondaires. Bref, à défaut d'être égale d'un bout à l'autre, l'œuvre se meut souvent dans de telles hauteurs que les artistes à son service ont, tous, l'obligation de se surpasser.

Est-ce le cas ce soir ? Pas complètement. En dépit de prestations hors norme, une légère fâcherie vient entraver le sans-faute espéré. Autant solder celle-ci d'emblée, Judith VAN WANROIJ ne se hisse pas complètement au niveau de l'enjeu. Le manquement demeure toutefois véniel : une diction improbable et des minauderies tenant lieu d'expression ne rendent pas son Oriane palpitante. Le si beau duo final avec Amadis en pâtit sensiblement.

Est-ce le cas ce soir ? Pas complètement. En dépit de prestations hors norme, une légère fâcherie vient entraver le sans-faute espéré. Autant solder celle-ci d'emblée, Judith VAN WANROIJ ne se hisse pas complètement au niveau de l'enjeu. Le manquement demeure toutefois véniel : une diction improbable et des minauderies tenant lieu d'expression ne rendent pas son Oriane palpitante. Le si beau duo final avec Amadis en pâtit sensiblement. |

| Benoît ARNOULD (Florestan) - © AllegoricaMan° |

|

| Edwin CROSSLEY-MERCER (Arcalaüs) - © Opéra de Dijon |

Si Pierrick BOISSEAU (entre autres voix d'Ardan-Canile), Bénédicte TAURAN (Urgande) sont satisfaisants, Caroline WEYNANTS - tant goûtée auprès de la CAPPELLA MEDITERRANEA (1) - déçoit notamment par une prononciation fruste. Impossible de terminer la revue des individualités, sans distinguer, en bergère/suivante, une Virginie THOMAS fraîche et impeccable... et sans applaudir à tout rompre la haute-contre, juvénile et prometteuse, d'un raffinement insensé, de Reinoud VAN MECHELEN. Difficile derrière cela de trouver des qualificatifs originaux, seyant à un CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR... en tout point digne des prestations idéales que j'ai déjà souvent relevées dans ces colonnes. (2)

Enfin, fermant le bal par l'immense et vertigineuse Chaconne, qu'ils se permettent, enivrante démesure, de bisser (!!), Christophe ROUSSET et ses ouailles ne peuvent que porter le Chevalier imaginé par MONTALVO sur les marches de l'Empyrée. Le chef sait aujourd'hui faire chuchoter les longs segments lyriques de LULLY comme absolument personne, son entente avec (entre autres) des AUVITY et des PERRUCHE tenant de la magie, bien réelle celle-là. Pas un menuet ou une ritournelle qui ne soit balancé tel les battements d'un cœur, cependant qu'au sein d'un collectif admirable, rivalisent de brio des continuistes hors pair, que j'ai envie de citer tous : Mathurin MATHAREL (basse de violon), Isabelle SAINT-YVES (viole de gambe), Lynda SAYCE (luth) - et aux clavecins, Violaine COCHARD quand ce n'est pas ROUSSET soi-même.

Enfin, fermant le bal par l'immense et vertigineuse Chaconne, qu'ils se permettent, enivrante démesure, de bisser (!!), Christophe ROUSSET et ses ouailles ne peuvent que porter le Chevalier imaginé par MONTALVO sur les marches de l'Empyrée. Le chef sait aujourd'hui faire chuchoter les longs segments lyriques de LULLY comme absolument personne, son entente avec (entre autres) des AUVITY et des PERRUCHE tenant de la magie, bien réelle celle-là. Pas un menuet ou une ritournelle qui ne soit balancé tel les battements d'un cœur, cependant qu'au sein d'un collectif admirable, rivalisent de brio des continuistes hors pair, que j'ai envie de citer tous : Mathurin MATHAREL (basse de violon), Isabelle SAINT-YVES (viole de gambe), Lynda SAYCE (luth) - et aux clavecins, Violaine COCHARD quand ce n'est pas ROUSSET soi-même.Si ce n'était la perfection, le coup n'est vraiment pas passé très loin.

|

| L'Opéra Royal "Gabriel" de VERSAILLES - © non communiqué |

(1) Particulièrement recommandés, Nabucco de Michelangelo FALVETTI (Ambronay 2012, concert de l'année) et Il Diluvio Universale du même (CD Ambronay 2011, disque de l'année).

(1) Particulièrement recommandés, Nabucco de Michelangelo FALVETTI (Ambronay 2012, concert de l'année) et Il Diluvio Universale du même (CD Ambronay 2011, disque de l'année).(2) Tout autant recommandés, en plus des deux ci-dessus dont le NAMUR est partie prenante, Ulisse de Gioseffo ZAMPONI (Liège 2012) et Vespro a San Marco d'Antonio VIVALDI (CD Ambronay 2012).

‣ VERSAILLES FESTIVAL, "Voix Royales", Opéra Gabriel, 5 VII 2013 :

Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) : Amadis, tragédie en musique en cinq actes,

sur un livret de Philippe QUINAULT (1684), en version de concert.

‣ Cyril AUVITY : Amadis - Judith VAN WANROIJ : Oriane - Ingrid PERRUCHE : Arcabonne -

Edwin CROSSLEY-MERCER : Arcalaüs - Benoît ARNOULD : Florestan - Hasnaa BENNANI : Corisande -

Bénédicte TAURAN : Urgande - Pierrick BOISSEAU : Alquif, Ardan-Canile, Geôlier, Berger -

Reinoud VAN MECHELEN : Captif, Berger, Héros - Caroline WEYNANTS : Suivante, Héroïne,

Captive, Bergère - Virginie THOMAS : Bergère, Suivante .

‣ Chœur de Chambre de NAMUR, chef de chœur : Thibaut LENAERTS.

Les TALENS LYRIQUES, premier violon : Gilone GAUBERT-JACQUES, & dir. : Christophe ROUSSET.

‣ Chœur de Chambre de NAMUR, chef de chœur : Thibaut LENAERTS.

Les TALENS LYRIQUES, premier violon : Gilone GAUBERT-JACQUES, & dir. : Christophe ROUSSET.